Joia da coroa da indústria brasileira, a Embraer chega aos seus 50 anos nesta segunda (19) consolidada: é a maior exportadora de produtos com alto valor agregado do país e só fica atrás das gigantes Airbus e Boeing no mundo, tendo vendido mais de 8.000 aviões.

Ao mesmo tempo, as celebrações encerram uma angústia silenciosa. O que será da Embraer remanescente da cisão de sua fatia mais vistosa, a aviação comercial que lhe deu o posto de líder do competitivo mercado regional?

A partir provavelmente do começo de 2020, a depender da aprovação de órgãos regulatórios de nove países, os famosos E-Jets terão uma nova marca definida pela Boeing Brasil Commercial.

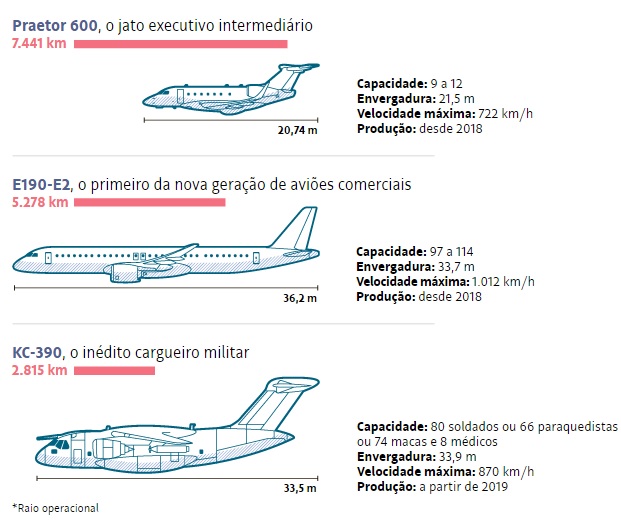

Os americanos compraram a linha, detendo 80% de seu controle. Também formaram uma joint-venture específica, esta sob batuta brasileira, para vender o mais promissor produto militar da Embraer, o avião de transporte multimissão KC-390.

A Folha ouviu três executivos centrais da nova Embraer, os hoje responsáveis pela área de Defesa, Serviços e Engenharia, sobre o paradoxal momento de zênite de trajetória e futuro desconhecido.

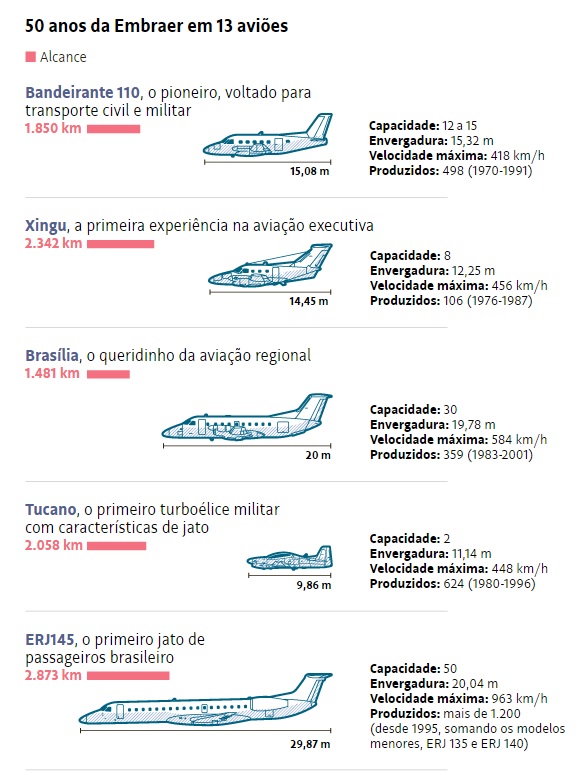

Previsivelmente, todos encaixam a situação da empresa como a de um desafio que dialoga com o acidentado percurso da empresa fundada pelos militares em 1969 para montar o pioneiro avião bimotor Bandeirante.

“De todos os lugares em que trabalhei, a Embraer é onde eu mais sinto senso de causa. Tem a ver com o compromisso moral daquilo que recebi, que foi construído por muitos brasileiros, independentemente de governos”, diz Jackson Schneider, presidente da Embraer Defesa e Segurança.

Para o vice-presidente-executivo de Engenharia e Tecnologia, Daniel Moczydlower, a nova empresa será “menor e mais ágil ainda”. “Esta é a nossa força”, afirma ele.

À frente da divisão de Serviços, Johann Bordais, dá a tônica do discurso interno: “Está na hora de ousar, inclusive fora do mundo aeronáutico”.

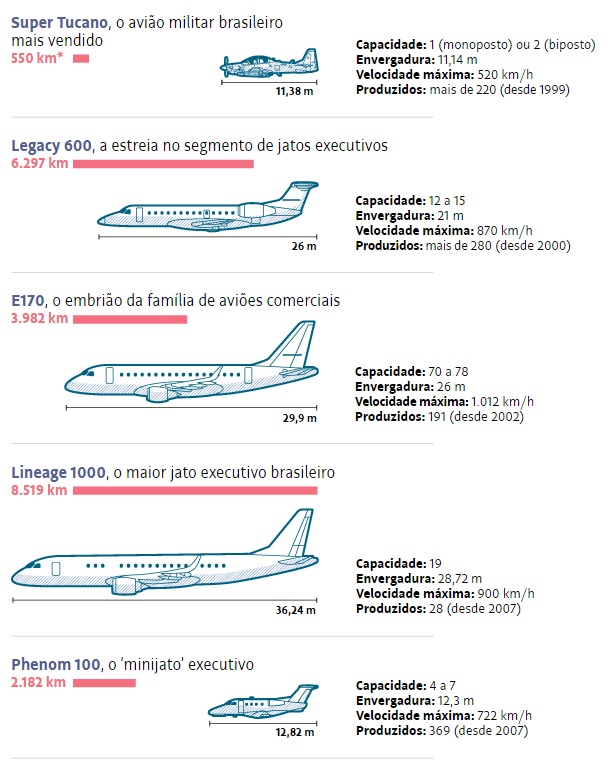

O trio aposta na combinação entre uma carteira madura, como o caça Super Tucano e o mais vendido jato executivo do mundo, o Phenom 300, produtos prontos para disputar mercado como o KC-390 e o jatinho Praetor, para a largada da nova etapa da empresa.

Mas o futuro está em tecnologias diversas, e o fato de a Embraer estar no consórcio que ganhou uma licitação de R$ 6,4 bilhões da Marinha para a fabricação de quatro navios de guerra aponta uma saída na integração de sistemas.

Mais novo na companhia, onde está há seis anos, Moczydlower encarna visual e discurso que se ouve em palestras sobre a tal economia 4.0.

Fala que tem sempre seis projetos secretos sendo tocados. “Eu tranco a equipe num cofre”, brinca.

Dois deles são públicos. Um deles é simbólico.

O demonstrador de avião elétrico baseado no monomotor agrícola Ipanema, que vem sendo construído ininterruptamente há 49 anos. O outro, o protótipo de carro voador sendo elaborado com a Uber.

O acordo com a Boeing, que injetará US$ 4,8 bilhões (R$ 19,2 bilhões hoje) na nova Embraer, também irá zerar as dívidas da empresa —hoje em cerca de R$ 4 bilhões líquidos. “Começamos do zero”, diz Bordais, cuja divisão criada há dois anos já respondeu por quase 20% da receita líquida de R$ 18,7 bilhões em 2018.

Todos sabem que a cereja foi levada para o controle americano, 46% das receitas líquidas em 2018, e que os brasileiros só terão 20% dos novos negócios.

A aviação executiva ficou com 22% e a defesa, 12%. No segundo trimestre de 2019, o prejuízo do período de 2018 foi revertido, puxado por novas vendas na executiva.

Bordais antevê atender outras empresas aeronáuticas no futuro, uma vez que não representará mais apenas o pós-serviço da aviação comercial —60% das receitas do setor e 1.100 de 2.300 empregados irão para a Boeing.

O chamado carve-out, inglês para destrinchamento, está em passo acelerado.

Dos atuais 18.520 funcionários (2.850 no exterior), cerca de 10 mil ficarão na área comercial da Boeing, um número que aplacou algo das queixas do Sindicato de Metalúrgicos de São José, que vê riscos de desnacionalização.

“Como a privatização em 1994 foi inevitável, o negócio com a Boeing também foi. Como a Airbus casou com a Bombardier, ou a Embraer casava ou ficava para a titia no mercado”, afirmou Satoshi Yokota.

Aposentado desde 2008, Yokota comandou por 38 anos a área de engenharia e é um dos mais respeitados guardiões da memória da empresa.

Ele se referia a um dos gatilhos para a aquisição em 2017 feita pela Boeing da linha de aviões regionais canadenses C-Series, rebatizada A220. “Fica difícil competir sozinho”, diz.

Não é algo sem riscos, como prova a turbulência financeira que atingiu a gigante americana com a paralisação dos voos de seu best-seller, o 737 MAX. “Nosso negócio é de risco. A diretriz deles também pode mudar em alguns anos, quem sabe? Mas a Embraer iria morrer sozinha”, afirmou.

Para Schneider, a crise ainda inconclusa do MAX deixará a parceira mais forte. “Tenho convicção que eles irão superar o problema”, diz.

No mercado, analistas no geral estão cautelosos sobre o impacto nos investimentos da Boeing no novo negócio.

O que é mais insondável, contudo, é uma questão de imagem. A Embraer é neta do esforço de Casimiro Montenegro Filho, que escolheu o Vale do Paraíba para sediar a base tecnológica aeronáutica brasileira já nos anos 1940.

Em 1964, surgiu o CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica). Sob a liderança de Ozires Silva e outros, em 1968 saiu do solo produto IPD-6504.

Era o Bandeirante. Um ano depois, a ditadura resolveu criar a Embraer, que alternava avanços tecnológicos próprios como o Xingu, Brasília e Tucano, com produção sob licença de aviões da americana Piper e coproduções com empresas italianas: os caças treinadores Xavante e AMX.

Em 1978, um grande salto foi dado com a desregulamentação do mercado regional americano, que obrigava as gigantes a atender localidades remotas.

“O Bandeirante era um produto único para isso. E por ser muito robusto, aguentava bem regimes de trabalho intensos. O conhecimento de mercado, das demandas de clientes, foi central para a montagem da linha E-Jets, por exemplo”, afirma Yokota.

Só que a competição dos anos 1980 foi suplantada por uma crise forte no mercado.

Nomes como a holandesa Fokker e a sueca Saab, hoje parceira da Embraer na construção do supersônico Gripen, saíram da aviação regional.

As dificuldades econômicas da Nova República também fizeram minguar os investimentos na empresa, que quase faliu ao desenvolver um avião avançado, o CBA-123.

Resultado, no começo dos 1990 havia 3.000 funcionários e uma penca de engenheiros abrindo mercearias em bairros de São José. Crise grave, mas resolvida mais rapidamente, envolveu pagar em 2016 US$ 206 milhões em multas nos EUA por corrupção em contratos militares

Ozires, o pai da companhia, aceitou voltar ao comando para privatizá-la no fim de 1994. Foi um baque nos brios nacionalistas, mas o sucesso subsequente, que tornou a Embraer no que é hoje, faz poucos lembrarem disso.

Até que veio o acordo com a Boeing, que num primeiro momento foi bombardeado pelo presidente Michel Temer (MDB), que usou palavrório nacionalista porque tinha uma ação especial que permitia à União vetar o negócio. Era tática para trazer os americanos, notórios por sua voracidade, para a mesa.

O resultado está prestes a ser posto em prova. “Seremos empresas fortes, alavancando os pontos fortes de cada uma”, aposta Marc Allen, chefe da parceria na Boeing.

Por Igor Gielow

Fonte Folha de S. Paulo